de C.W. Nicol.

Quand les traditions s’accrochent. Clique.

Alors là attention ! Amateur de romans d’aventures plein de fougue, de bagarres, d’amours éternelles, de code de l’honneur, de tiraillements moraux, de chasse à la baleine, stoppe ici ton regard pour lire les quelques lignes qui vont suivre. Harpoon fait partie des grands romans d’aventures totalement méconnus, par un auteur également méconnu. C. W. Nicol a eu la malchance de naître au milieu du XXème siècle soit un siècle trop tard par rapport aux grands romanciers d’aventures du XIXème (Melville, Stevenson, Conrad, London…) Harpoon est paru en France en 1987, et, probablement desservi par son grand classicisme stylistique complètement passé aux oubliettes. Heureusement qu’un conseiller avisé m’a parlé de ce roman, déniché pour une bouchée de pain d’occaz sur la toile (lecteur, tu sais ce qu’il te reste à faire mmm ?).

Harpoon raconte, au travers des parcours d’une poignée de personnages forts, judicieusement sélectionnés, la transformation du Japon féodal et traditionnaliste de la fin du XIXème siècle aux prémices de la société “moderne”. Une période de l’histoire japonaise qui était pour moi complètement méconnue. C’est donc avec passion que j’ai découvert la mutation pour le pire et le meilleur de la société japonaise. Le sujet en lui même est un grand sujet, d’une extrême richesse, et permet à Nicol de développer une belle panoplie de thématiques qui semblent lui tenir particulièrement à coeur. Il ne fait pourtant jamais preuve d’aucun manichéisme, même si on sent son coeur pencher nettement du côté de la vision nipponne des choses.

L’écolo que je suis ne peut être que touchée par la vision du monde de Nicol, à la fois attentif aux petites beautés de la nature (une araignée dans sa toile, la couleur d’une fleur…), mais également capable d’une belle hauteur de vue. Les scènes de chasse à la baleine, loin d’être difficilement supportables comme celles de Moby Dick, reflètent au contraire tout le respect dû à ces nobles mammifères. Elles sont dures bien entendu, mais la vision orientale de cet acte n’est pas comparable à la vision occidentale. Dans le premier cas c’est une chasse de subsistance et chaque parcelle de l’animal est utilisée. Les baleiniers occidentaux eux, pratiquent une chasse industrielle, uniquement vouée à l’approvisionnement en huile de baleine pour les lampes. Ils délaissent les carcasses dans l’eau, gâchant ainsi une viande précieuse, et appauvrissant l’océan de ses occupants. Cette confrontation de méthodes et de finalités sert de métaphore à la confrontation des modes de pensées japonais et occidentaux.

Sans jugement de valeurs de la part de Nicol, on découvre (ou on redécouvre) les mécanismes de la société traditionnelle japonaise, basée sur le respect : respect de la hiérarchie sociale, de l’environnement, de la tradition. Mais ces mécanismes ne sont pas sans défaut, et l’intrusion de la société occidentale, via les baleiniers et plus généralement le commerce, révèle les failles de cette société ancestrale : une société de classes sociales figées, dans laquelle les traditions permettent aux classes dominantes de se perpétuer, de manière autoritaire, sans possibilité d’amélioration des conditions de vie. Bien que complètement destructrice et irrespectueuse de l’environnement, la société occidentale porte cependant en elle quelques valeurs plus humanistes, et notamment une certaine égalité (toute relative) entre les individus, qui permet l’évolution individuelle de l’homme d’une classe sociale à une autre. Nicol expose ces différences, sans avoir la volonté de démontrer quoi que ce soit, mais on se dit cependant que le mélange des deux cultures, inéluctable, aboutira à une société schizophrène, tant les deux visions du monde semblent irréconciliables. Le livre éclaire donc magnifiquement les racines du Japon d’aujourd’hui, sous ses aspects de roman d’aventures foisonnant.

Parce que le livre se dévore, littéralement. On est complètement happé par les aventures de Sadayori (le samouraï solitaire), Jim Sky (le petit baleinier nippon, qui devient capitaine d’un navire américain) et Saburo (le frère sacrifié qui reste au village), on vibre aux rythmes des bagarres, et des moments d’attente, des scènes d’amour, pris dans l’incroyable richesse de ce roman à l’écriture classique mais très belle. Harpoon est à ma connaissance le seul roman traduit en français de C. W. Nicol, et c’est bien dommage, puisque ce gallois d’origine a aujourd’hui pris la nationalité japonaise, et écrit dorénavant en nippon. Pas simple.

Harpoon est un grand roman humaniste, écolo, captivant, riche et bouleversant. Mes respects C. W. Nicol-san. Domo Arigato.

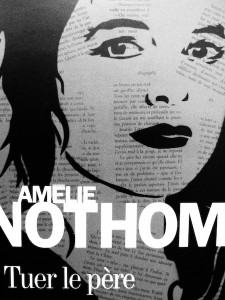

Le dernier Nothomb, c’est un cadeau habituel d’anniversaire malgré deux ans sans. Contrairement à ce que son titre pourrait laisser supposer, Tuer le père est essentiellement une petit récréation sans vraiment de conséquence ni de prise de tête psychanalytique excessive.

Le dernier Nothomb, c’est un cadeau habituel d’anniversaire malgré deux ans sans. Contrairement à ce que son titre pourrait laisser supposer, Tuer le père est essentiellement une petit récréation sans vraiment de conséquence ni de prise de tête psychanalytique excessive.