de Philippe Malone.

« Lorsque j’ai débuté, je me souviens encore, mes mimiques fébriles mes quintes orageuses firent que l’on misait peu sur ma carrière politique. Trop prompt à réagir disait-on, pas assez réfléchi, mes saillies malhabiles souillaient de tâches laides la monochromie des tons que chérissait l’époque. »

Il n’y a pas beaucoup d’auteurs qui me font ça. Mon inculture est immense me direz-vous. C’est vrai. Mais il n’y a pas beaucoup d’auteurs qui, dès la deuxième ligne de texte, font s’élever ma voix pour cajoler chaque mot. Tant de précision méticuleuse, tant de musique dans ces phrases, tant de rythmes internes, d’alexandrins parfaits et modernes, de mots jetés, tour à tour lisses et heurtés, que je ne peux m’empêcher de lire à voix haute de manière quasiment inconsciente. De mémoire Racine, Beckett et parfois Baricco réussissent à me mettre en transe « lectur’active ». Généralement, j’ai la lecture plus intérieure. On va dire que je m’emporte, concentrons-nous plutôt sur le texte, ce sera plus intéressant.

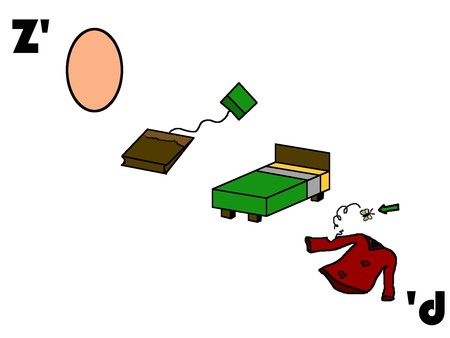

Après quelques recherches et une rectification, Morituri a été écrit en 1998. Après la lecture, cette date est complétement surréaliste, tant le texte semble être une réaction viscérale post 6 Mai 2007. M. Malone aurait-il des dons de voyance, ou alors une perception, un sens de l’anticipation si aiguisés des choses qu’il est capable de les analyser avec finesse avant même qu’elles ne se produisent réellement ? Monologue intérieur poétique et violent, Morituri nous embarque dans l’accession au pouvoir d’un homme politique brun. Tout y est, rien ne manque de la simplicité du processus et de son cynisme. En miroir, c’est aussi le constat de l’échec d’une démocratie, de la démission de tout un peuple et de ses pulsions auto-destructrices. Je ne prèfère rien dévoiler de plus, à part vous encourager à vous jeter sur ce texte court, à l’intelligence et à l’écriture dévastatrices.

Vous allez voir, c’est simple de l’acheter, il suffit de cliquer ici.