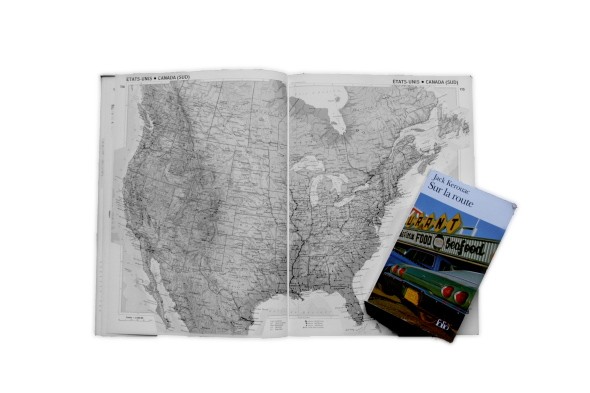

de Jack Kerouac.

Oeuvre majeure et fondatrice de la beat generation, Sur la route est un roman à la fois magnifique, exalté, et d’un ennui, d’une tristesse et d’une mélancolie insondables. Grandement autobiographique, Sur la route raconte les errances de son héros, Sal, fasciné par son compagnon de route, personnage fou furieux, énergique et dézingué, Dean Moriarty. De New York à Denver, de Denver à Frisco, puis L.A., retour à New York, passage à Chicago, jusqu’à un détour au Mexique, en auto-stop, à pied, en auto, le livre s’étire entre moments de poésie pure, illuminations merveilleuses, exaltations forcenées, et la monotonie de ces routes inlassablement sillonnées.

C’est d’une grande beauté, et la traduction est à saluer je pense, réussissant à retranscrire la rythmique particulière de l’écriture de Kerouac. Les personnages, border-line, hésitent entre normalité, mais ne peuvent s’y résoudre, et replongent à chaque fois dans leur marginalité, en quête perpétuelle de fric, d’alcool, de marijuana et de filles. Ces personnages là sont à la recherche d’un absolu de vie, d’une réalité plus forte que le quotidien, ils cherchent, s’extasient, se cassent la gueule dans une course effrénée après eux-mêmes. Cette quête pourrait être grandiose si elle n’avait pas son revers, Dean et Sal passent de la joie la plus intense à l’effritement le plus complet, hôpitaux, misère, crasse. On sent que cette histoire ne peut que mal finir, et la conclusion en demi-teinte (Sal trouve l’amour et Dean a le cerveau tellement grillé qu’il n’arrive plus à parler), n’éclipse pas que dans les faits, cette histoire a vraiment mal fini puisque Kerouac est mort à 47 ans d’une cirrhose, et Neal Cassady, qui a servi de modèle pour le personnage de Dean a succombé à 42 ans d’un mélange de substances pas vraiment réglementaires.

N’empêche, il y a quelque chose de grand dans cette histoire, et un peu d’envie de réussir un jour à ressentir si organiquement la vie.

« La vie est trop triste pour passer son temps à rigoler »

« Ses grands yeux sombres me contemplèrent du fond d’un néant où flottait une sorte de chagrin qui remontait aux générations et aux générations qui n’ont pas accompli ce qui demandait avec force de l’être, quoi que ce fût, et chacun sait de quoi je parle (…) Elle était âgée de dix-huit ans, et très charmante, mais foutue. »