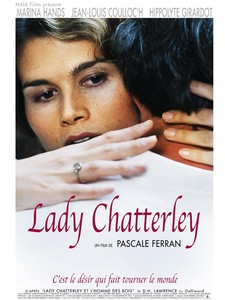

de Pascale Ferran

Mi-hasard, mi-volonté, j’ai enfin pu voir ce beau film de Pascale Ferran que j’attendais depuis longtemps, le jour même où j’achève le roman de D. H. Lawrence (petite bafouille ici). Ferran ne se base pas directement sur cette troisième version du roman connue du public, mais sur la deuxième « Lady Chatterley et l’homme des bois », visiblement un peu plus « brute ».

Mellors, s’appellant ici Parkin, est loin du mystère vaguement raffiné du personnage de la troisième version. C’est un être massif, taciturne, et inculte qui n’a en apparence aucun des attraits qu’on pourrait croire susceptible d’attirer Constance (Connie ici… prénom bien choisi). Elle est d’ailleurs également moins femme, et plus enfant, moins vive, plus mutique, vaguement opaque malgré sa grande candeur.

Mellors, s’appellant ici Parkin, est loin du mystère vaguement raffiné du personnage de la troisième version. C’est un être massif, taciturne, et inculte qui n’a en apparence aucun des attraits qu’on pourrait croire susceptible d’attirer Constance (Connie ici… prénom bien choisi). Elle est d’ailleurs également moins femme, et plus enfant, moins vive, plus mutique, vaguement opaque malgré sa grande candeur.

Tout le contexte historique est expédié en quelques scènes et répliques et n’intéresse visiblement que peu Ferran. Elle s’est focalisée sur cet éveil de la chair, la naissance progressive de la sensualité. Comme dans le roman, la nature est omniprésente, cocon douillet, énergie vitale, moteur de cet épanouissement. C’est très lent et très beau, on entend respirer le monde. La campagne limousine ressemble assez beau à la campagne anglaise, mais c’est égal. Cependant, on peut regretter la présence omniprésente de l’environnement minier du roman, rendant encore plus vital cette communion avec la nature.

Marina Hands campe une belle (trop belle ?) Lady Chatterley. Elle est magnifique au début du film, avec sa démarche hésitante entre les arbres, la douceur de son regard, vaguement apeuré, elle est magnifique également dans toute cette découverte corporelle, vraiment parfaite. A la fin du film cependant, en quelques dialogues elle a un peu tendance à se tautouiser, ce qui est agaçant. Hippolyte Girardot, en 3-4 scènes prouve encore à quel point il est un grand acteur. Hélène Fillières par contre, est complètement à côté de la plaque, dommage. Parkin/Mellors est interprété par Jean-Louis Coulloc’h à la présence physique incroyable. Il arrive à rendre bouleversantes des scènes qui auraient facilement pu sombrer dans le ridicule (quand il couvre le corps de Connie de petites fleurs avec ses grosses paluches, c’est totalement émouvant).

Marina Hands campe une belle (trop belle ?) Lady Chatterley. Elle est magnifique au début du film, avec sa démarche hésitante entre les arbres, la douceur de son regard, vaguement apeuré, elle est magnifique également dans toute cette découverte corporelle, vraiment parfaite. A la fin du film cependant, en quelques dialogues elle a un peu tendance à se tautouiser, ce qui est agaçant. Hippolyte Girardot, en 3-4 scènes prouve encore à quel point il est un grand acteur. Hélène Fillières par contre, est complètement à côté de la plaque, dommage. Parkin/Mellors est interprété par Jean-Louis Coulloc’h à la présence physique incroyable. Il arrive à rendre bouleversantes des scènes qui auraient facilement pu sombrer dans le ridicule (quand il couvre le corps de Connie de petites fleurs avec ses grosses paluches, c’est totalement émouvant).

C’est ça qui est assez surprenant dans ce film, une tendresse, une modestie à juste raconter cette histoire, à filmer de manière assez crue, et pourtant en toute pudeur ces personnages si mystérieux, et pourtant très simples et beaux. Beau également le fait de tourner façon « film de vacances » le voyage de Connie dans le sud de la France. Sa vie réelle est intimement liée à Mellors et à la forêt du domaine, tout ce qui ne se rapporte plus à lui n’est plus sa vie à elle. Une simple parenthèse. Lady Chatterley n’est pas un film parfait, mais lumineux et tendre, et c’est déjà beaucoup.

C’est ça qui est assez surprenant dans ce film, une tendresse, une modestie à juste raconter cette histoire, à filmer de manière assez crue, et pourtant en toute pudeur ces personnages si mystérieux, et pourtant très simples et beaux. Beau également le fait de tourner façon « film de vacances » le voyage de Connie dans le sud de la France. Sa vie réelle est intimement liée à Mellors et à la forêt du domaine, tout ce qui ne se rapporte plus à lui n’est plus sa vie à elle. Une simple parenthèse. Lady Chatterley n’est pas un film parfait, mais lumineux et tendre, et c’est déjà beaucoup.