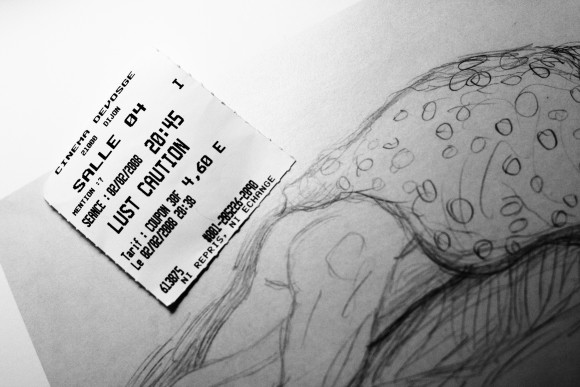

d’Ang Lee.

Clique image.

« Puis je me réconcilie avec le festival de musique mécanique qui a envahi les rues paisibles de ma ville.

Car pour une fois l’intolérable vacarme n’est pas produit par une jeunesse efflanquée

et chevelue arc-boutée sur ses guitares saturées, mais par de ventripotents et rubiconds moustachus

coiffés de canotiers qui tournent inlassablement leurs manivelles,

et cette dérision de Woodstock enchante mon esprit rebelle. »

Eric Chevillard – 675 – L’autofictif

Je ne m’attendais pas à grand chose de la part de ce film, malgré mon affection en général pour Ang Lee. Un peu effrayée par les deux heures affichées au compteur également. Mais contrairement à beaucoup de films, c’est finalement sur la durée qu’ Hôtel Woodstock devient intéressant et émouvant.

On pouvait craindre le pire au début, avec la reconstitution de cette famille juive tenant un motel tout pourri dans un coin paumé des Catskills. La caricature n’est pas loin, notamment à cause d’Imelda Staunton, qui en fait vraiment des tonnes de caisses. Le film démarre donc vraiment tout doux tout doux, rigolo, mais finalement insignifiant. Et puis à un moment, il se passe un truc. Dès que les hippies arrivent et que les préparatifs du concert débutent, on retrouve la patte d’Ang Lee : filmage toujours à la bonne distance, cette espèce de merveilleux regard premier degré, jamais ironique, mais plein de bienveillance. Les seconds rôles jusque là médiocres commencent à tenir plus sérieusement la route : citons l’archange Jonathan Groff juché sur son cheval blanc, ou Liev Schreiber travesti en grande blonde qui ne sombre jamais dans le ridicule.

Et puis Ang Lee se met à très bien filmer sa reconstitution, les gens, ces gens venus de partout, qui s’installent là pour quelques jours, pour quelques heures de musique. C’est joli et coloré, l’image est belle, pleine de gens heureux, juste là pour le plaisir. Pas de nostalgie, mais la joie de raconter une génération libre, blindée de rêves, d’envies. Et puis il y a cet excellent trip sous acide du héros, qui permet à Ang Lee, de filmer la seule scène représentant le concert. Et là, malgré la modestie de son parti-pris (filmer Woodstock, côté coulisses des coulisses), Ang Lee réussit un passage très audacieux. Il prend le terme marée humaine au premier degré, et transforme la foule de Woodstock et la scène, petit point brillant du haut de la colline, en une mer à la houle forte et sombre. Vision onirique et magnifique qui replace l’événement pour ce qu’il restera toujours dans la tête des gens qui n’y étaient pas : un fantastique mythe.

Un film paradoxal donc, qui réussit plus dans les scènes casse-gueule nécessitant un savoir-faire et une distance juste pour fonctionner, que dans les scènes de comédie pure, et qui déploie ses charmes et ses émotions lentement mais sûrement. Une jolie petite douceur de fin de week-end.