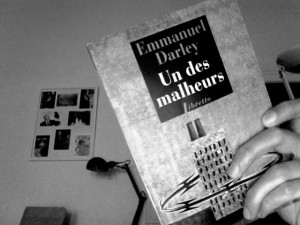

d’Emmanuel Darley.

Restonica, une ville paisible, prospère au fond de son vallon, sur les rives de son fleuve. Dans cette ville, finalement tellement semblable à beaucoup d’autres, il y a une mairie, une brasserie, un musée, et un football-club dirigé par l’ambitieux Salive. Restonica est fière de son glorieux passé, et de son héros local, Louis Dommage. Et c’est à cause de ce passé, que la ville est attaquée par les troupes du général Brûlé. Brûlé ne se remet pas de la victoire de Louis Dommage, en des temps immémoriaux. Il veut venger la mémoire de son héros Paul Coquille et reconquérir « sa » ville. C’est donc un déluge de feu et de mitraille qui se déverse sur la tranquille Restonica et ses habitants, absolument pas préparés à ça. Pendant plusieurs mois, les troupes de Brûlé dévastent tout à Restonica, laissant peu de survivants, dans l’indifférence générale des villes voisines, qui se gardent bien de prendre parti. Tout est permis : affamer, blesser, tuer, violer, torturer. Brûlé ne se prive de rien, ses hommes le suivent aveuglément, mais les habitants de Restonica dans leurs faibles tentatives de résistance ne font pas non plus preuve de modération.

Restonica, une ville paisible, prospère au fond de son vallon, sur les rives de son fleuve. Dans cette ville, finalement tellement semblable à beaucoup d’autres, il y a une mairie, une brasserie, un musée, et un football-club dirigé par l’ambitieux Salive. Restonica est fière de son glorieux passé, et de son héros local, Louis Dommage. Et c’est à cause de ce passé, que la ville est attaquée par les troupes du général Brûlé. Brûlé ne se remet pas de la victoire de Louis Dommage, en des temps immémoriaux. Il veut venger la mémoire de son héros Paul Coquille et reconquérir « sa » ville. C’est donc un déluge de feu et de mitraille qui se déverse sur la tranquille Restonica et ses habitants, absolument pas préparés à ça. Pendant plusieurs mois, les troupes de Brûlé dévastent tout à Restonica, laissant peu de survivants, dans l’indifférence générale des villes voisines, qui se gardent bien de prendre parti. Tout est permis : affamer, blesser, tuer, violer, torturer. Brûlé ne se prive de rien, ses hommes le suivent aveuglément, mais les habitants de Restonica dans leurs faibles tentatives de résistance ne font pas non plus preuve de modération.

Le point de départ d’Emmanuel Darley est simple : parler des horreurs et de l’imbécilité de la guerre, sans parler d’aucune en particulier, mais de toutes en général. Restonica est une ville lambda (même si on pense évidemment à Sarajevo), dans laquelle des gens vivent, inconscients de la menace qui pèse sur eux, héritiers bien malgré eux d’un passé dont ils font finalement bien peu de cas. Et c’est ce passé qui les rattrape, cette “anecdote historique” qui n’était pour eux, au mieux, qu’une ligne dans les livres d’histoire. La métaphore se poursuit jusque dans le choix des noms et des comportements de ses protagonistes, des noms (Salive, Jument, Cheval, Brûlé…) et des comportements très emblématiques, sans subtilité inutile, proches de la caricature. Ce choix est d’une grande intelligence. Pas besoin effectivement d’avancer sur la pointe des pieds, Un des malheurs n’est pas un portrait psychologique, ou une analyse approfondie des horreurs de la guerre. Mais le roman, en faisant entendre les voix “à chaud” de ceux qui subissent et ceux qui attaquent, dénonce la grossièreté, l’agressivité et l’imbécilité crasse de l’humain, sa soif de territoire, de pouvoir, de vengeance, en faisant fi de toute sorte de réflexion, de compassion, et d’intelligence. C’est cru, frontal, pas toujours confortable.

La progression dramatique est implacable, grâce à un procédé relevant plus du théâtre que du roman. Un des malheurs est essentiellement constitué d’une succession de monologues, la plupart intérieurs. Toutes ces voix qui s’élèvent appartiennent soit au Dedans ( à l’intérieur de Restonica, du côté de ses habitants) soit au Dehors (du côté des assaillants, du Général Brûlé). Cette forme donne beaucoup d’ampleur à ce récit pourtant assez court. On pense assez à La Mastication des morts de Patrick Kerman, pour cette façon de faire surgir les voix d’un lieu unique (un cimetière chez Kerman, une ville chez Darley). Mais dans Un des malheurs, les voix sont d’abord celles de vivants, qui s’éteindront progressivement presque toutes pour rejoindre le choeurs des morts. L’écriture est belle, très “darleysienne” : phrases rythmées, bousculées, coupées, mélange de langue parlée et pourtant ultra-composée, pleine de poésie et d’humour (malgré tout).

Un des malheurs est un beau livre, qui de part son sujet, nécessite cependant d’être un peu en forme, et d’avoir le coeur bien accroché.