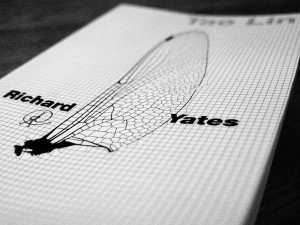

de Tao Lin.

Glaçante histoire d’amour entre deux geeks pas très bien dans leur peau, Richard Yates bouscule. “Dakota Fanning” a seize ans et converse de mail en chat, de chat en texto, de texto en coup de fil, de coup de fil en lettre, etc… avec “Haley Joel Osment”, jeune poète de vingt-deux ans. Ils finissent par se rencontrer, puis “se mettre ensemble”…

Tao Lin nous raconte cette banale histoire d’amour, en rapportant discussions internet, descriptions factuelles des actes des protagonistes. Sujet, verbe, complément, la prose de Tao Lin est totalement dépouillée de tout adjectif, adverbe. Ce dépouillement, cette simplicité, cette platitude, créés une distance totale avec cette histoire, tout comme ces personnages sous pseudo semblent incapables de vivre vraiment les choses sans l’intermédiaire des nombreux moyens de communications qu’ils utilisent.

L’indifférence et le vide qui s’en dégagent sont tout simplement terrifiants. Le lecteur est happé dans une spirale de mots, peu à peu asséchés de tout sens, des mots virtuels, sans substance, et pourtant qui réussissent à faire souffrir. Le langage et sa surabondance, utilisés à distance, à tort et à travers et deviennent les despotes absolus de la vie de Dakota Fanning. Haley Joel Osment attend tout d’elle, décortique ses moindres faits et gestes, sa manière d’être. Le clavier et la virtualité de leurs échangent libèrent sa parole, il lui dit tout ce qui ne lui a pas plu, lui reproche ce qu’elle n’a pas fait, les mensonges qu’elle lui a dit. Le “jeu” qu’il déploie, tout en chantage affectif est douloureux, douloureux pour Dakota Fanning, qui essaie de se plier aux exigences du maître, mais n’y arrive pas toujours, douloureux pour le lecteur qui voit s’enfoncer Dakota Fanning dans son amour pour ce tyrannique poète. Il ne reste au final, que la paradoxale solitude de ces deux êtres, pourtant en permanence en train de communiquer.

Il y a bien sûr du Beckett là-dedans, un Beckett de l’ère 2.0. Mais contrairement à ce qu’annonce la quatrième de couverture, rien d’hilarant dans ce roman, qu’on termine avec la sensation glacée d’avoir atteint le bout d’une impasse, sans possibilité de retour. Je répète, terrifiant.

Ed. Au diable Vauvert

Trad. Jean-Baptiste Flamin

PS : Le titre Richard Yates est, je suppose, un hommage à ce très très grand auteur américain, dont je vous conseille vivement la lecture. Ses personnages aussi ont bien du mal à trouver comment vivre.

Roger Brown est un excellent professionnel et pratique l’honorable métier de chasseur de têtes. C’est à dire qu’il cherche pour ses clients la bonne personne, pas celle qu’il leur faut, mais celle dont ils croient avoir besoin. Mais pour maintenir à flot la galerie d’art de sa femme, Roger Brown est obligé de faire des heures sups, durant lesquelles il cambriole le domicile de ses clients. Jusqu’au jour où un de ses clients se révèle lui aussi, un excellent chasseur. Commence une traque dont l’enjeu n’est finalement pas celui qu’on croit.

Roger Brown est un excellent professionnel et pratique l’honorable métier de chasseur de têtes. C’est à dire qu’il cherche pour ses clients la bonne personne, pas celle qu’il leur faut, mais celle dont ils croient avoir besoin. Mais pour maintenir à flot la galerie d’art de sa femme, Roger Brown est obligé de faire des heures sups, durant lesquelles il cambriole le domicile de ses clients. Jusqu’au jour où un de ses clients se révèle lui aussi, un excellent chasseur. Commence une traque dont l’enjeu n’est finalement pas celui qu’on croit.