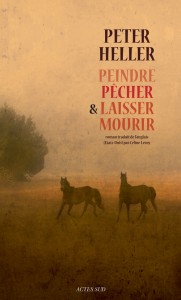

de Peter Heller.

Non mais comment ils sont forts ces ricains quand ils s’y mettent. Dans son deuxième roman, le très prometteur Peter Heller, découvert en France grâce à la magnifique Constellation du chien, déploie à nouveau des trésors d’humanité poétique et rugueuse.

Non mais comment ils sont forts ces ricains quand ils s’y mettent. Dans son deuxième roman, le très prometteur Peter Heller, découvert en France grâce à la magnifique Constellation du chien, déploie à nouveau des trésors d’humanité poétique et rugueuse.

Un petit mot d’abord sur ce sublime titre français, Peindre, pêcher et laisser mourir (en VO, The Painter…), sorti d’on ne sait où, mais dont on bénit le créateur. Ce titre dit tout du roman et pourtant si peu à la fois.

Un peintre au passé chaotique, englué dans le deuil de sa fille qu’il n’arrive pas à négocier, s’isole pour peindre et pêcher dans un coin de campagne presque perdu. Au cours d’une virée de pêche, il sauve de la main brutale de son propriétaire, une petite jument. L’esprit naïf du lecteur se dit alors qu’on va avoir droit classiquement à une histoire de rédemption et  d’acceptation de soi et de sa douleur par le sauvetage d’un être plus faible et fragile. C’est sans compter sur le tempérament légèrement sanguin de notre héros et l’immense talent de Peter Heller qui nous entraîne dans une course-poursuite échevelée et déchirante, ponctuée par des pauses « pêche, peinture et flash-back » sidérantes d’audace et de beauté. Oui, il y a de l’audace à « casser » sa ligne narrative de cette manière-là, quand le mec à envie de pêcher, il largue tout pour pêcher, quand Peter Heller a envie de raconter le frétillement de la truite et le comportement de la mouche, il largue tout pour raconter le frétillement de la truite et le comportement de la mouche. L’auteur réussit à faire coïncider la forme de son roman avec la complexité de son personnage, sans chercher le confort pour le lecteur et les chemins balisés.

d’acceptation de soi et de sa douleur par le sauvetage d’un être plus faible et fragile. C’est sans compter sur le tempérament légèrement sanguin de notre héros et l’immense talent de Peter Heller qui nous entraîne dans une course-poursuite échevelée et déchirante, ponctuée par des pauses « pêche, peinture et flash-back » sidérantes d’audace et de beauté. Oui, il y a de l’audace à « casser » sa ligne narrative de cette manière-là, quand le mec à envie de pêcher, il largue tout pour pêcher, quand Peter Heller a envie de raconter le frétillement de la truite et le comportement de la mouche, il largue tout pour raconter le frétillement de la truite et le comportement de la mouche. L’auteur réussit à faire coïncider la forme de son roman avec la complexité de son personnage, sans chercher le confort pour le lecteur et les chemins balisés.

Ce qui bluffe dans ce roman, c’est sa capacité à révéler les nuances. Comme les peintures du héros, compositions faussement simples et naïves, Peter Heller réussit à superposer les couches de complexité dans les agissements de son héros, sans oublier d’ailleurs ses personnages secondaires, bigrement réussis. On est complètement fasciné notamment par le « traqueur vengeur », sorte de double négatif du héros, à qui on doit un final tout en ambiguïté.

Rugueux, mal peigné, parfois bancal, Peindre, pêcher et laisser mourir contient tellement d’intelligence, d’humanité, de finesse et d’honnêteté qu’on ne peut que hurler de joie et vous conseiller avec insistance la lecture de ce roman magnifique et poignant.

Trad. Céline Leroy.

Ed. Actes Sud.

Certains éditeurs sont là pour nous rappeler que la littérature, ce n’est pas seulement un grog au coin du feu, mais ça peut-être également un caillou pointu dans la chaussure. Quidam éditeur fait partie de ces rares précieux.

Certains éditeurs sont là pour nous rappeler que la littérature, ce n’est pas seulement un grog au coin du feu, mais ça peut-être également un caillou pointu dans la chaussure. Quidam éditeur fait partie de ces rares précieux. Entrelacés dans ce monologue déroutant, quelques parcours de vie d’habitants de Victoria sont racontés, des destins brisés, violents, misérables.

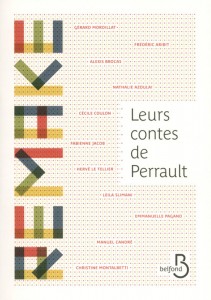

Entrelacés dans ce monologue déroutant, quelques parcours de vie d’habitants de Victoria sont racontés, des destins brisés, violents, misérables. J’adoooooore les contes, j’adore qu’on me raconte des histoires. J’ai toujours été fascinée par les contes, ce matériau meuble, mouvant, qui ne demande qu’à être récupéré, trituré, malaxé, au gré de la volonté de celui qui le dit ou l’écrit. Les contes, et notamment ceux de Perrault, c’est le fondement de l’enfance, une part de l’inconscient collectif, les briques sur lesquelles on construit les murs.

J’adoooooore les contes, j’adore qu’on me raconte des histoires. J’ai toujours été fascinée par les contes, ce matériau meuble, mouvant, qui ne demande qu’à être récupéré, trituré, malaxé, au gré de la volonté de celui qui le dit ou l’écrit. Les contes, et notamment ceux de Perrault, c’est le fondement de l’enfance, une part de l’inconscient collectif, les briques sur lesquelles on construit les murs. Les deux papous Hervé Le Tellier et Gérard Mordillat survolent l’exercice et on en attendait pas moins d’eux. Drôle (sacré Riquet) ou bigrement mystérieux (on cherchera activement Andres Delajauria sur internet) leurs textes, sont judicieusement placés dans l’ouvrage, en introduction et au milieu du volume, lui servant de piliers.

Les deux papous Hervé Le Tellier et Gérard Mordillat survolent l’exercice et on en attendait pas moins d’eux. Drôle (sacré Riquet) ou bigrement mystérieux (on cherchera activement Andres Delajauria sur internet) leurs textes, sont judicieusement placés dans l’ouvrage, en introduction et au milieu du volume, lui servant de piliers. Etonnant et paradoxal ce Charøgnards qu’on n’imagine guère mieux logé ou logé ailleurs que chez le précieux Quidam.

Etonnant et paradoxal ce Charøgnards qu’on n’imagine guère mieux logé ou logé ailleurs que chez le précieux Quidam. Mais passons ce préambule peu convaincant pour atteindre le coeur du texte. Là c’est tout de suite plus intéressant. Alors évidemment cette histoire d’un village progressivement envahi de volatiles, c’est également ultra-référencé (Alfred H. sors de ce corps), voire faire écho à des publications plus récentes (l’étrange

Mais passons ce préambule peu convaincant pour atteindre le coeur du texte. Là c’est tout de suite plus intéressant. Alors évidemment cette histoire d’un village progressivement envahi de volatiles, c’est également ultra-référencé (Alfred H. sors de ce corps), voire faire écho à des publications plus récentes (l’étrange  Pourquoi cet homme s’obstine t’il à rester dans ce village progressivement envahi ? Il reste oui, et se raccroche à tout ce qui lui reste, les mots et la langue. Et son journal se fait alors le témoin moins des événements que de sa recherche méthodique de sens dans le texte. Comprendre, témoigner, fouiller, extirper du sens aux mots pour extirper du sens tout court. A coup d’inventaires minutieux des objets de sa maison, l’auscultation scrupuleuse d’étiquettes de cosmétiques, l’homme écrit et divague.

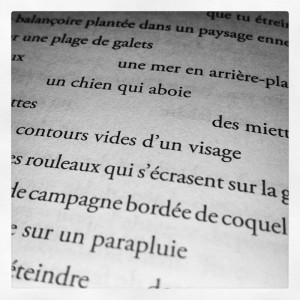

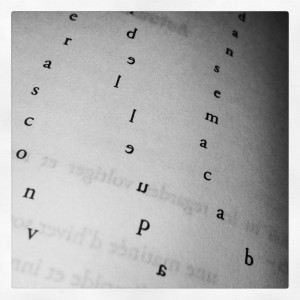

Pourquoi cet homme s’obstine t’il à rester dans ce village progressivement envahi ? Il reste oui, et se raccroche à tout ce qui lui reste, les mots et la langue. Et son journal se fait alors le témoin moins des événements que de sa recherche méthodique de sens dans le texte. Comprendre, témoigner, fouiller, extirper du sens aux mots pour extirper du sens tout court. A coup d’inventaires minutieux des objets de sa maison, l’auscultation scrupuleuse d’étiquettes de cosmétiques, l’homme écrit et divague. Il y a parfois des longueurs, des afféteries de quelqu’un qui écrit un peu trop bien, mais il y a aussi souvent des trouvailles magnifiques, des incursions poétiques renversantes, des inventions typographiques malignes comme tout (ahhh le disparition progressive du j et donc du je !!). Bref, il y a des milliers d’idées, et sans doute même un peu trop pour ne pas frôler parfois la démonstration. Mais on oublie assez vite tant cette richesse force le respect. Richesse aussi dans les interprétations possibles de ce texte : une infinité. Je ne m’amuserai pas à vous exposer la mienne, de peur de ne pas vous aider à trouver la vôtre.

Il y a parfois des longueurs, des afféteries de quelqu’un qui écrit un peu trop bien, mais il y a aussi souvent des trouvailles magnifiques, des incursions poétiques renversantes, des inventions typographiques malignes comme tout (ahhh le disparition progressive du j et donc du je !!). Bref, il y a des milliers d’idées, et sans doute même un peu trop pour ne pas frôler parfois la démonstration. Mais on oublie assez vite tant cette richesse force le respect. Richesse aussi dans les interprétations possibles de ce texte : une infinité. Je ne m’amuserai pas à vous exposer la mienne, de peur de ne pas vous aider à trouver la vôtre. Il ne faudrait tout de même pas prendre des vessies pour des lanternes. Liev n’aimerait pas ça s’il s’en apercevait. Le problème c’est qu’on ne peut pas vraiment être certain qu’il s’en aperçoive. Et ce serait sans doute beaucoup mieux comme ça.

Il ne faudrait tout de même pas prendre des vessies pour des lanternes. Liev n’aimerait pas ça s’il s’en apercevait. Le problème c’est qu’on ne peut pas vraiment être certain qu’il s’en aperçoive. Et ce serait sans doute beaucoup mieux comme ça.