de Mario Vargas Llosa.

J’aimerais bien pouvoir vous dire que ce livre est un des meilleurs que j’ai lus depuis longtemps. Malheureusement, ou plutôt heureusement, ce n’est pas le cas puisque mon conseiller littéraire depuis quelques mois se révèle précieusement inestimable et irremplaçable. N’empêche, la Ville et les Chiens, est, je crois pouvoir le dire sans trop me mouiller, un des plus beaux livres que j’ai lu de ma courte (enfin plus tant que ça) vie.

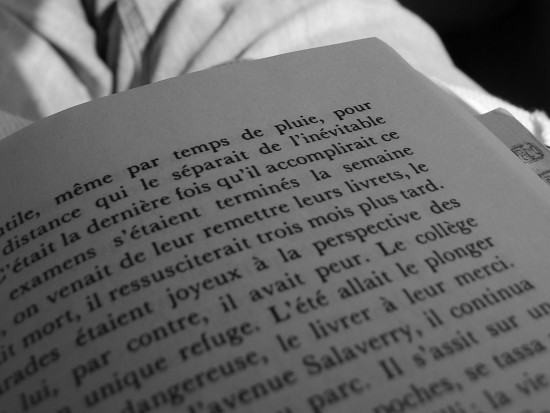

Comme d’habitude avec mon conseiller, on n’est ni chez Oui-Oui, ni chez Martine à la plage, et le début du livre étant un peu complexe, il faut une bonne dose de concentration pour plonger dans cet univers touffu et pourtant tout simple et cohérent.

Au collège militaire de Lima, Leoncio Prado, on suit l’itinéraire de 4 cadets, d’origines sociales différentes dans un pays en déliquescence. Alberto, dit le Poète, écrit des nouvelles érotiques pour ses camarades afin de se payer des clopes, Ricardo, « l’Esclave », souffre-douleur de toute la section, le Jaguar, adolescent prédateur, trouble et violent, et en pointillés, le Boa qui a pris sous son aile, pour le meilleur et surtout pour le pire, la Malencouille, une chienne qui traîne dans le dortoir. Evidemment, autour de ces personnages en gravitent bien d’autres, élèves, corps enseignant, famille, filles…

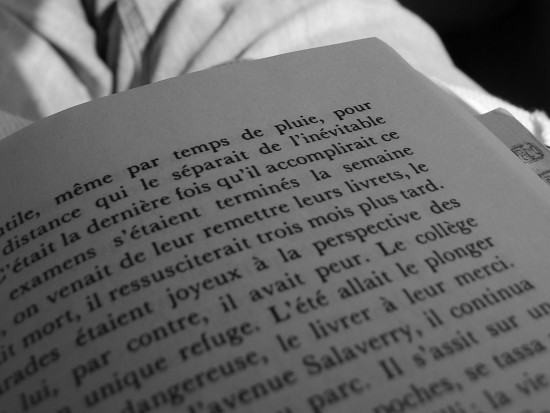

Le début est déroutant et cru, mélange des voix de tous, dans un flot continu de pensées. Passé, présent, imaginaire, tout se fond de manière assez surréaliste afin de mettre en place l’histoire. C’est complexe et très beau aussi. Puis le récit se fait plus construit du moment où rentre dans l’histoire, la discrète Teresa, dont est amoureux L’Esclave… puis Alberto. Car au milieu de cette univers de violence, de méchancetés, de noirceur, de dissimulation, c’est finalement l’amour qui conduit les gars à faire leur plus grosses conneries.

Mus par le désir d’être aimés, ces ados, finalement pas si loin de l’enfance, ont grandi trop vite, sans amour, quelque soit leur origine sociale. Et c’est le besoin de reconnaissance, d’affection, d’un peu d’attention et de chaleur dans le regard qui les poussent à agir. Le livre constitue en ça un témoignage extraordinaire sur l’adolescence, et le passage à l’âge adulte, sur l’incroyable besoin d’être, de se sentir exister. C’est d’un romantisme noir assez ravageur.

Quand on comprend, à la toute fin que les encarts sur l’histoire de Teresa et d’un gamin qui tourne mal, ne sont pas une œuvre romanesque du Poète, mais la véritable histoire du Jaguar, on pleure. Une fille, même pas très belle, trois gars du même Collège militaire, une seule histoire. Teresa, symbole de la femme, insaisissable, et qui finalement mène le monde par sa seule existence. C’est grand.