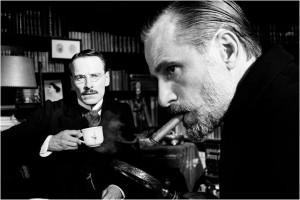

de David Cronenberg.

Parfois, on est sentimental. On se rappelle de grands souvenirs de cinéma, déjà anciens et on a envie de retrouver une sensation, un frisson, une stimulation. Alors on fait les fous, on achète un livre, écrit par un ex demi-dieu du cinéma et. Rien. Ou presque. Ou un mélange étrange de perplexité, de consternation. D’hilarité même.

Parfois, on est sentimental. On se rappelle de grands souvenirs de cinéma, déjà anciens et on a envie de retrouver une sensation, un frisson, une stimulation. Alors on fait les fous, on achète un livre, écrit par un ex demi-dieu du cinéma et. Rien. Ou presque. Ou un mélange étrange de perplexité, de consternation. D’hilarité même.

Parce que tout de même, Consumés est un assez gros ratage et démontre de belle manière qu’écrire des livres, c’est un métier. Le livre commence comme une espèce de scénario qui pasticherait Cronenberg (le réalisateur) en explicitant tout ce qui normalement, dans son cinéma, passe par l’image. Alors évidemment, ça n’est pas léger léger, même assez lourdement signifiant. Le tout est par ailleurs servi par un style d’une platitude extrême. On ne sait qui conspuer, l’auteur ou la traduction et puis on se dit que non, impossible que la traduction soit en cause, et on a alors une pensée de sympathie pour la traductrice qui a dû se coltiner ces dialogues accablants pendant des centaines de pages. La construction en parallèle pourrait être intéressante et insuffler une certaine dynamique au roman, mais elle est clouée au sol à peu près au milieu, par le monologue d’un personnage racontant une histoire fleuve de manière excessivement littéraire et artificielle. Mon dieu, quel ennui. La fin du roman en revanche apporte sa petite pincée de mystère et de folie, mais bien tard, et sans non plus grand génie.

Cronenberg n’arrive que très rarement à faire naître la curiosité du lecteur au cours de cette histoire biscornue. Certes, on retrouve tous les motifs relatifs aux particularités et motifs récurrents de son cinéma, technologies, sexes, mystères et bizarreries en tous genres. On pourrait donc en tirer toutes les analyses qu’on peut faire de son cinéma. Mais c’est presque trop, une vraie accumulation, on frôle l’auto-pastiche. A quoi bon ?

Alors, comme on est sentimental, on n’arrive pas à lui en vouloir et on ne regrette rien. Mais tout de même, bof bof bof.

Ed. Gallimard

Trad. Clélia Laventure