de Marie Simon.

Difficile pour le lecteur, ou plutôt la lectrice que je suis, de parler de ce livre qui oscille sans cesse et jusqu’à la fin entre grand cri d’amour et déballage impudique. Difficile parce que Marie Simon y aborde des thèmes qui me touchent assez personnellement, comme beaucoup d’autres, sans aucun doute et qu’elle le fait sans filtre, sans circonvolution, en s’entaillant le ventre de bas en haut et en se sortant les tripes.

Difficile pour le lecteur, ou plutôt la lectrice que je suis, de parler de ce livre qui oscille sans cesse et jusqu’à la fin entre grand cri d’amour et déballage impudique. Difficile parce que Marie Simon y aborde des thèmes qui me touchent assez personnellement, comme beaucoup d’autres, sans aucun doute et qu’elle le fait sans filtre, sans circonvolution, en s’entaillant le ventre de bas en haut et en se sortant les tripes.

Tout ça ne s’écrit sûrement pas. Ce serait gênant pour tout le monde, et puis ça ne sert à rien.

Viscéral donc, parfois un peu trop, le lecteur ne se sent donc pas forcément à se place. On pense à Emmanuel Carrère et son roman russe parfois, dans cette façon de ne pas prendre de distance et de plonger le lecteur dans son intimité, ou du moins dans l’intimité de son héroïne. Il faut avoir du courage pour faire ça, de l’inconscience aussi peut-être. Ce n’est clairement pas mon truc en tant que lectrice, mais aussi sans doute parce que ça réveille chez moi des choses que je n’aimerais rien tant que voir enfouies à coups de bottes.

Personne pour veiller à ne pas l’abîmer d’avantage (…).

Pourtant, impossible de lâcher le morceau. Parce que quelque part il y a de l’énergie dans cette écriture, de la poésie et beaucoup d’amour. C’est quand elle parle de l’enfant, de cette vie qui enfante sa mère autant qu’elle l’enfante que le livre devient infiniment touchant. Débarrassée de ses peurs, elle donne voix à l’enfant, cet enfant qui s’est imposé à elle et qu’elle a accueilli comme une évidence. L’enfant dicte, impose, modèle celle qui lui donne vie ou plutôt la révèle à elle-même.

Elle sera ma mère, ma seule maman, mon amour-corps. Je ne l’observe pas, c’est inutile. Je la connais, c’est moi qui l’ai faite.

C’est beau, bancal, écorché, trop long, touchant, maladroit et puissant. C’est un livre sur le fil, fragile, plus roseau que chêne, et en tous cas plein de promesses d’écriture à venir.

Ed. Editions Léo Scheer

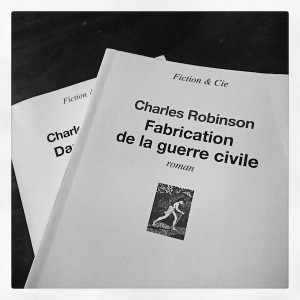

De temps en temps dans ta vie, tu rencontres quelqu’un dont le cerveau ne tourne visiblement pas à la même vitesse que le tien, dont les capacités d’analyse, de détection de la faille sont sidérantes de rapidité. Charles Robinson fait visiblement partie de ces gens-là.

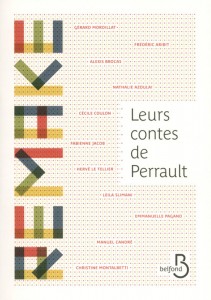

De temps en temps dans ta vie, tu rencontres quelqu’un dont le cerveau ne tourne visiblement pas à la même vitesse que le tien, dont les capacités d’analyse, de détection de la faille sont sidérantes de rapidité. Charles Robinson fait visiblement partie de ces gens-là.  J’adoooooore les contes, j’adore qu’on me raconte des histoires. J’ai toujours été fascinée par les contes, ce matériau meuble, mouvant, qui ne demande qu’à être récupéré, trituré, malaxé, au gré de la volonté de celui qui le dit ou l’écrit. Les contes, et notamment ceux de Perrault, c’est le fondement de l’enfance, une part de l’inconscient collectif, les briques sur lesquelles on construit les murs.

J’adoooooore les contes, j’adore qu’on me raconte des histoires. J’ai toujours été fascinée par les contes, ce matériau meuble, mouvant, qui ne demande qu’à être récupéré, trituré, malaxé, au gré de la volonté de celui qui le dit ou l’écrit. Les contes, et notamment ceux de Perrault, c’est le fondement de l’enfance, une part de l’inconscient collectif, les briques sur lesquelles on construit les murs. Les deux papous Hervé Le Tellier et Gérard Mordillat survolent l’exercice et on en attendait pas moins d’eux. Drôle (sacré Riquet) ou bigrement mystérieux (on cherchera activement Andres Delajauria sur internet) leurs textes, sont judicieusement placés dans l’ouvrage, en introduction et au milieu du volume, lui servant de piliers.

Les deux papous Hervé Le Tellier et Gérard Mordillat survolent l’exercice et on en attendait pas moins d’eux. Drôle (sacré Riquet) ou bigrement mystérieux (on cherchera activement Andres Delajauria sur internet) leurs textes, sont judicieusement placés dans l’ouvrage, en introduction et au milieu du volume, lui servant de piliers. Etonnant et paradoxal ce Charøgnards qu’on n’imagine guère mieux logé ou logé ailleurs que chez le précieux Quidam.

Etonnant et paradoxal ce Charøgnards qu’on n’imagine guère mieux logé ou logé ailleurs que chez le précieux Quidam. Mais passons ce préambule peu convaincant pour atteindre le coeur du texte. Là c’est tout de suite plus intéressant. Alors évidemment cette histoire d’un village progressivement envahi de volatiles, c’est également ultra-référencé (Alfred H. sors de ce corps), voire faire écho à des publications plus récentes (l’étrange

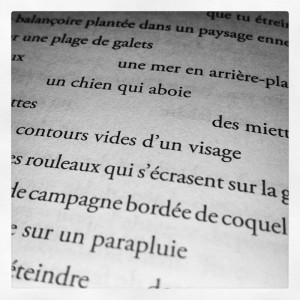

Mais passons ce préambule peu convaincant pour atteindre le coeur du texte. Là c’est tout de suite plus intéressant. Alors évidemment cette histoire d’un village progressivement envahi de volatiles, c’est également ultra-référencé (Alfred H. sors de ce corps), voire faire écho à des publications plus récentes (l’étrange  Pourquoi cet homme s’obstine t’il à rester dans ce village progressivement envahi ? Il reste oui, et se raccroche à tout ce qui lui reste, les mots et la langue. Et son journal se fait alors le témoin moins des événements que de sa recherche méthodique de sens dans le texte. Comprendre, témoigner, fouiller, extirper du sens aux mots pour extirper du sens tout court. A coup d’inventaires minutieux des objets de sa maison, l’auscultation scrupuleuse d’étiquettes de cosmétiques, l’homme écrit et divague.

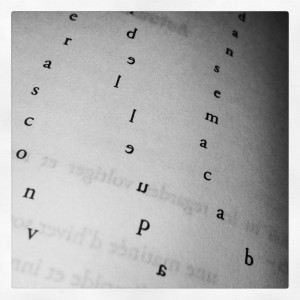

Pourquoi cet homme s’obstine t’il à rester dans ce village progressivement envahi ? Il reste oui, et se raccroche à tout ce qui lui reste, les mots et la langue. Et son journal se fait alors le témoin moins des événements que de sa recherche méthodique de sens dans le texte. Comprendre, témoigner, fouiller, extirper du sens aux mots pour extirper du sens tout court. A coup d’inventaires minutieux des objets de sa maison, l’auscultation scrupuleuse d’étiquettes de cosmétiques, l’homme écrit et divague. Il y a parfois des longueurs, des afféteries de quelqu’un qui écrit un peu trop bien, mais il y a aussi souvent des trouvailles magnifiques, des incursions poétiques renversantes, des inventions typographiques malignes comme tout (ahhh le disparition progressive du j et donc du je !!). Bref, il y a des milliers d’idées, et sans doute même un peu trop pour ne pas frôler parfois la démonstration. Mais on oublie assez vite tant cette richesse force le respect. Richesse aussi dans les interprétations possibles de ce texte : une infinité. Je ne m’amuserai pas à vous exposer la mienne, de peur de ne pas vous aider à trouver la vôtre.

Il y a parfois des longueurs, des afféteries de quelqu’un qui écrit un peu trop bien, mais il y a aussi souvent des trouvailles magnifiques, des incursions poétiques renversantes, des inventions typographiques malignes comme tout (ahhh le disparition progressive du j et donc du je !!). Bref, il y a des milliers d’idées, et sans doute même un peu trop pour ne pas frôler parfois la démonstration. Mais on oublie assez vite tant cette richesse force le respect. Richesse aussi dans les interprétations possibles de ce texte : une infinité. Je ne m’amuserai pas à vous exposer la mienne, de peur de ne pas vous aider à trouver la vôtre. Il ne faudrait tout de même pas prendre des vessies pour des lanternes. Liev n’aimerait pas ça s’il s’en apercevait. Le problème c’est qu’on ne peut pas vraiment être certain qu’il s’en aperçoive. Et ce serait sans doute beaucoup mieux comme ça.

Il ne faudrait tout de même pas prendre des vessies pour des lanternes. Liev n’aimerait pas ça s’il s’en apercevait. Le problème c’est qu’on ne peut pas vraiment être certain qu’il s’en aperçoive. Et ce serait sans doute beaucoup mieux comme ça.