de John D’Agata et Jim Fingal.

Il y a d’abord un adolescent, Levi, qui saute du haut d’une tour de Las Vegas. Il y a ensuite un auteur, John D’Agata, qui souhaite parler des vagues de suicides dans la ville du plaisir et prend pour point de départ la chute de Levi. Il y a enfin un stagiaire zélé, Jim Fingal, à qui l’éditeur confie la mission de vérifier les faits sur lesquels reposent les propos de D’Agata. Entre l’essayiste, le fact-checker et même parfois l’éditeur, commence alors un bras de fer musclé. Jusqu’où peut-on tordre les faits lorsqu’on s’empare d’une histoire vraie ? Est-il éthique de prendre des libertés dès lors qu’on parle d’un sujet aussi terrible que le suicide d’un enfant ? Suffit-il de ne pas avoir de mauvaises intentions ? Qui pour en décider ? Le fact-checker doit-il être un moraliste ?

Il y a d’abord un adolescent, Levi, qui saute du haut d’une tour de Las Vegas. Il y a ensuite un auteur, John D’Agata, qui souhaite parler des vagues de suicides dans la ville du plaisir et prend pour point de départ la chute de Levi. Il y a enfin un stagiaire zélé, Jim Fingal, à qui l’éditeur confie la mission de vérifier les faits sur lesquels reposent les propos de D’Agata. Entre l’essayiste, le fact-checker et même parfois l’éditeur, commence alors un bras de fer musclé. Jusqu’où peut-on tordre les faits lorsqu’on s’empare d’une histoire vraie ? Est-il éthique de prendre des libertés dès lors qu’on parle d’un sujet aussi terrible que le suicide d’un enfant ? Suffit-il de ne pas avoir de mauvaises intentions ? Qui pour en décider ? Le fact-checker doit-il être un moraliste ?

Jim : Parfait, encore un auteur qui méprise ses lecteurs.

John : Je ne méprise pas les lecteurs, Jim, mais quel est l’intérêt de se tourner vers l’art si c’est pour exiger de savoir à l’avance « dans quoi on est en train de mettre les pieds » ?

Le dispositif mis en place par l’éditeur et ses deux complices est vertigineux et redoutablement efficace. Au centre de la page un rectangle de taille variable dans lequel se trouve l’essai (court) écrit par D’Agata. Tout autour, les questions et vérifications de Jim Fingal : en noir, il valide, en rouge, il warning. Parfois, l’essai disparaît complètement sous les commentaires, majoritairement rouges, de Fingal. Car le stagiaire est zélé, même très zélé, se mettant à vérifier tout et n’importe quoi (y avait-il vraiment 34 clubs de strip-tease à Las Vegas en 2002 ? les briques étaient-elles vraiment disposées en épi ?), allant jusqu’à vérifier les références des références de l’essai de D’Agata et non seulement l’essai en lui-même, dans une espèce de jeu des matriochkas inépuisable. Au départ, les relations entre les deux hommes sont cordiales, mais évoluent rapidement en guerre des tranchées : les libertés prises par D’Agata sont insupportables aux yeux de Fingal, les remarques du stagiaire sont balayées d’un revers de main par l’auteur franchement rétif à toute remise en cause de son travail, ce qui, évidemment exacerbe la volonté de Fingal d’aller au bout de l’exercice.

Jim : […] Mais enfin, qu’est-ce qui vous autorise à faire passer pour un fait une légende à moitié recuite […] ?

John : Ça s’appelle de l’art, tête de nœud.

Jim : Toujours la même excuse.

Les échanges entre les deux hommes sont hilarants. Brillants tous les deux, hyper cultivés et soucieux de ne pas déroger à leur ligne de conduite, John et Jim déploient des argumentaires musclés, vifs et construits pour défendre leurs positions. Au-delà de l’aspect ludique du dispositif, le livre est palpitant de bout en bout. Étant dans ma vie n°1 obligée d’être Fingal-style, mais dans ma vie n°2 plutôt portée sur la licence poétique à la D’Agata, les joutes habiles des deux hommes ont fortement résonné en moi et ont déclenché questionnements et conflits intérieurs.

Jamais rébarbatif, toujours passionnant, Que faire de ce corps qui tombe est un livre immense. À lire et partager avec les gens qu’on aime.

Ed. Vies parallèles

Trad. Henry Colomer

PS : je ne sais si c’est le traducteur ou l’éditeur, mais bravo pour le titre en français.

PS bis : Charybde 27 en parle très très bien là.

Un jour, on t’adresse un livre, aussi peu épais que la notice de montage d’un meuble en kit. Négligence, manque de temps, distraction, fatigue des mots écrits, empilement compulsif de strates cellulosiques épaisses, le livre disparaît dans les profondeur d’une pile à lire déraisonnable. Et puis, parce que parfois, parce que c’était lui, parce que c’était toi, le livre réapparaît et n’a finalement pas grand chose à faire pour s’immiscer avec évidence entre tes yeux et le cinquième tome de Game of thrones/le dernier Connelly en VO/le Roi Stephen ad lib. Tu te souviens alors de l’intelligence du message que l’auteur t’avait adressé et tu te maudis de n’avoir pas ouvert ce livre dès le pas de ta porte.

Un jour, on t’adresse un livre, aussi peu épais que la notice de montage d’un meuble en kit. Négligence, manque de temps, distraction, fatigue des mots écrits, empilement compulsif de strates cellulosiques épaisses, le livre disparaît dans les profondeur d’une pile à lire déraisonnable. Et puis, parce que parfois, parce que c’était lui, parce que c’était toi, le livre réapparaît et n’a finalement pas grand chose à faire pour s’immiscer avec évidence entre tes yeux et le cinquième tome de Game of thrones/le dernier Connelly en VO/le Roi Stephen ad lib. Tu te souviens alors de l’intelligence du message que l’auteur t’avait adressé et tu te maudis de n’avoir pas ouvert ce livre dès le pas de ta porte. Le saumon, Taqawan, fut roi, il est aujourd’hui proie et l’étendue de son territoire, de la rivière à la mer puis à nouveau à la rivière, ne le sauve pas. Moyen de subsistance, objet de convoitise, le vénérable ancêtre sert ici de fil conducteur à une puissante évocation du Québec. Dans un ballet virtuose, les récits se mêlent, pastilles historiques, recette de cuisine ou conte cruel, et se déposent en strates. Le livre brasse large : points de vue historique, écologique, juridique même. Mais jamais cette érudition ne pèse. Les idées s’entrechoquent, des passerelles se créent, entre les âges, les récits, dans une absolue économie de moyens. L’apparente aridité stylistique laisse au lecteur la place nécessaire pour qu’il puisse construire sa propre histoire, sans rien imposer.

Le saumon, Taqawan, fut roi, il est aujourd’hui proie et l’étendue de son territoire, de la rivière à la mer puis à nouveau à la rivière, ne le sauve pas. Moyen de subsistance, objet de convoitise, le vénérable ancêtre sert ici de fil conducteur à une puissante évocation du Québec. Dans un ballet virtuose, les récits se mêlent, pastilles historiques, recette de cuisine ou conte cruel, et se déposent en strates. Le livre brasse large : points de vue historique, écologique, juridique même. Mais jamais cette érudition ne pèse. Les idées s’entrechoquent, des passerelles se créent, entre les âges, les récits, dans une absolue économie de moyens. L’apparente aridité stylistique laisse au lecteur la place nécessaire pour qu’il puisse construire sa propre histoire, sans rien imposer. Octave et sa sœur, Véra, vivent reclus entourés de livres dans une vaste et belle demeure, héritage familial providentiel pour ces deux solitaires. Leur vie dans la maison est une succession de rituels : tous les jeudis il part acheter des livres à la librairie, le matin il prépare le petit-déjeuner, le soir il fait la lecture et parfois il couche avec sa sœur. Ils se sont créé un monde à eux, bâti sur les souvenirs de leurs parents disparus et sur les montagnes d’histoires dont ils se sont imprégnés, il est le prince, elle est la princesse, ils vivent dans un château.

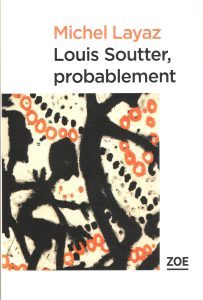

Octave et sa sœur, Véra, vivent reclus entourés de livres dans une vaste et belle demeure, héritage familial providentiel pour ces deux solitaires. Leur vie dans la maison est une succession de rituels : tous les jeudis il part acheter des livres à la librairie, le matin il prépare le petit-déjeuner, le soir il fait la lecture et parfois il couche avec sa sœur. Ils se sont créé un monde à eux, bâti sur les souvenirs de leurs parents disparus et sur les montagnes d’histoires dont ils se sont imprégnés, il est le prince, elle est la princesse, ils vivent dans un château. Il promène sa drôle de silhouette le long de ces pages, Louis Soutter, violoniste de formation, issu d’une famille aisée, un jour marié et installé, le lendemain (encore dans la force de l’âge) envoyé pour toujours à l’asile par sa famille. Là, Louis est malheureux, il s’enfuit, il revient, mais surtout il dessine et ses dessins l’ont fait entrer dans la postérité. Que s’est-il passé ?

Il promène sa drôle de silhouette le long de ces pages, Louis Soutter, violoniste de formation, issu d’une famille aisée, un jour marié et installé, le lendemain (encore dans la force de l’âge) envoyé pour toujours à l’asile par sa famille. Là, Louis est malheureux, il s’enfuit, il revient, mais surtout il dessine et ses dessins l’ont fait entrer dans la postérité. Que s’est-il passé ?