de Julien d’Abrigeon.

Et qu’il n’y a que moi, ce soir, comme tous les soirs, pour prendre la radée.

C’est la loi du travail, la vie qui travaille.

C’est la France des sous-préfectures, des départementales, des périphéries et des zones commerciales, la France des mobylettes et des garagistes, celle où lorsque tu es ado, le BTS tourisme ou comptabilité constitue l’horizon de la réussite suprême, où tu traînes tes guêtres dans le bar pourri en face du lycée, où ta plus grande ambition est de rouler ta première pelle. Ce sont les habitants de cette France dont on ne parle pas en littérature que Julien d’Abrigeon choisit de nous raconter au travers de dix textes rythmiques et percutants, organisés comme des chansons sur les deux faces d’un vinyle.

C’est la France des sous-préfectures, des départementales, des périphéries et des zones commerciales, la France des mobylettes et des garagistes, celle où lorsque tu es ado, le BTS tourisme ou comptabilité constitue l’horizon de la réussite suprême, où tu traînes tes guêtres dans le bar pourri en face du lycée, où ta plus grande ambition est de rouler ta première pelle. Ce sont les habitants de cette France dont on ne parle pas en littérature que Julien d’Abrigeon choisit de nous raconter au travers de dix textes rythmiques et percutants, organisés comme des chansons sur les deux faces d’un vinyle.

-Tu vis ici ?

-Non, j’y habite.

On est un monde de transition entre la ville et la campagne, entre les banlieues industrielles et les lotissements sécurisées, peuplé d’êtres en transition, entre l’adolescence et la vie adulte, entre l’honnêteté et la délinquance, entre la vie et la mort, au moment où tout bascule, où la route dévie, où la décision est prise que c’en est assez de toute cette merde, et que, peut-être on a droit à autre chose.

Texte d’impressions et de musique, long poème en prose éclatée, Sombre aux abords se lit à voix haute, pour faire se percuter les mots, s’entrechoquer les consonnes. Il n’y a pas de confort dans cette langue de la collision, pas de rédemption possible, pas de lumière en vue, juste l’aveuglement du désespoir. Si, dans les thèmes qu’il brasse, Julien d’Abrigeon creuse la rupture, l’équilibre brisé, la faille qui s’ouvre, il réussit à tracer des passerelles étonnantes entre ses différentes influences (citées à la fin du livre et auxquelles j’ajouterais le maître Claro dans ses textes les plus fous), des influences superbement hétéroclites, souterraines et surtout jamais envahissantes. Pas de doute, c’est un très très beau texte.

Ed. Quidam Editeur

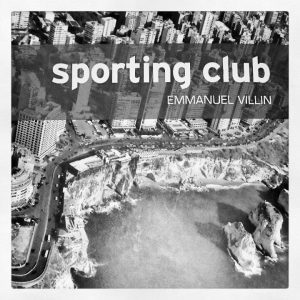

Dans une ville en perpétuel chambardement, au bord de la Méditerranée, probablement Beyrouth, notre narrateur essaie vainement de croiser la route de Camille pour l’interviewer et écrire un livre sur la vie de ce mystérieux et charismatique personnage. Mais Camille se refuse, laisse traîner. Il ne reste plus à notre héros qu’à trainer ses guêtres dans la ville, lézarder sur un transatlantique d’un autre temps dans un club sportif d’un autre temps au milieu d’une ville qui accumule le béton à un rythme frénétique.

Dans une ville en perpétuel chambardement, au bord de la Méditerranée, probablement Beyrouth, notre narrateur essaie vainement de croiser la route de Camille pour l’interviewer et écrire un livre sur la vie de ce mystérieux et charismatique personnage. Mais Camille se refuse, laisse traîner. Il ne reste plus à notre héros qu’à trainer ses guêtres dans la ville, lézarder sur un transatlantique d’un autre temps dans un club sportif d’un autre temps au milieu d’une ville qui accumule le béton à un rythme frénétique. Voilà déjà quelques mois que je n’avais plus ululé de bonheur, sauté partout en criant « oui, oui, oui, encore », pleuré à chaque page en disant « mais que c’est beau » et tout ça, à la découverte d’une écriture nouvelle, d’un univers, d’une histoire. Et pourtant, Hiver à Sokcho est bien peu spectaculaire, du moins en apparence. C’est que cette jeune auteur réussit quelque chose de tout à fait magnifique, travailler sur la simplicité, le non-dit, le mystère. Ça pourrait être ennuyeux et glacé, c’est puissant et évocateur, traversé par des courants de vie, des lignes de force, le feu sous le givre.

Voilà déjà quelques mois que je n’avais plus ululé de bonheur, sauté partout en criant « oui, oui, oui, encore », pleuré à chaque page en disant « mais que c’est beau » et tout ça, à la découverte d’une écriture nouvelle, d’un univers, d’une histoire. Et pourtant, Hiver à Sokcho est bien peu spectaculaire, du moins en apparence. C’est que cette jeune auteur réussit quelque chose de tout à fait magnifique, travailler sur la simplicité, le non-dit, le mystère. Ça pourrait être ennuyeux et glacé, c’est puissant et évocateur, traversé par des courants de vie, des lignes de force, le feu sous le givre. Lorsque les temps sont durs, la fantaisie est un refuge. Le lecteur a pu profiter ces dernières années d’univers farfelus, poétiques, gentiment barrés, le plus souvent placés sous les figures tutélaires de

Lorsque les temps sont durs, la fantaisie est un refuge. Le lecteur a pu profiter ces dernières années d’univers farfelus, poétiques, gentiment barrés, le plus souvent placés sous les figures tutélaires de  Il y a ce pays, ou peut-être un autre, sur lequel la guerre a déferlé, laissant derrière elle des orphelins qu’on se dépêche de parquer derrière de très hauts murs. Il faut leur apprendre à ces enfants, par tous les moyens possibles, l’ordre, le patriotisme et la morale, le tyran renversé pour le bonheur du peuple. Mais l’enfance a ses exigences et ses espoirs. Elle s’invente, invente des lieux de paix et de lumière derrière les murs, transforme les barrières en passerelles et un insignifiant bout de bois en figure consolatrice. L’enfance devient alors insaisissable, elle coule entre les doigts des bourreaux par la seule grâce du rire et de l’espoir. On ne peut pas maîtriser ce qui nous échappe.

Il y a ce pays, ou peut-être un autre, sur lequel la guerre a déferlé, laissant derrière elle des orphelins qu’on se dépêche de parquer derrière de très hauts murs. Il faut leur apprendre à ces enfants, par tous les moyens possibles, l’ordre, le patriotisme et la morale, le tyran renversé pour le bonheur du peuple. Mais l’enfance a ses exigences et ses espoirs. Elle s’invente, invente des lieux de paix et de lumière derrière les murs, transforme les barrières en passerelles et un insignifiant bout de bois en figure consolatrice. L’enfance devient alors insaisissable, elle coule entre les doigts des bourreaux par la seule grâce du rire et de l’espoir. On ne peut pas maîtriser ce qui nous échappe.