d’Henry Selick.

L’abstraction se regarde mieux de près. Clique.

Henry Selick sans Tim Burton ni Danny Elfman, on avait le droit de craindre la dégringolade après l’excellentissime Étrange Noël de Monsieur Jack. On est rassuré dès les premières minutes. Avec son graphisme incroyable, ses décors à la fois cauchemardesques et pourtant très quotidiens Selick est un grand créateur d’univers.

Coraline, pré-ado colorée et insolente, et ses parents « homeworkers » très occupés viennent d’aménager dans une maison sinistre, entourés de voisins très bizarres. La maman porte une minerve, il est question à un moment donné d’accident de voiture, mais en fait, on ne sait pas comment ils ont atterri dans cette bicoque décrépite. C’est ça qui étonne dès le début du film, on oublie complètement l’animation pour être plongé dans une « vraie » histoire : une gamine pleine de vie en demande d’affection, face à des parents englués dans leurs incohérences d’adultes (ils rédigent des guides sur les plantes mais refusent de mettre le pied dehors dès lors qu’il y a une goutte de pluie !) et qui n’ont pas le temps de s’occuper d’elle. Mais comme on est dans un film d’animation, le quotidien se transforme vite en fantastique. Livrée à elle seule, Coraline va vivre son roman initiatique à elle : mécontente de son quotidien, elle se trouve plongée dans un univers parallèle copie carbone de son monde à elle, mais dans lequel tout ce qui la contrarie est balayé : parents aux petits soins pour elle, voisins rigolos comme tout, jardin magnifique, copain pas contrariant, c’est le rêve. Mais le paradis a un prix, et tel Faust, l’addition pour Coraline sera plutôt salée.

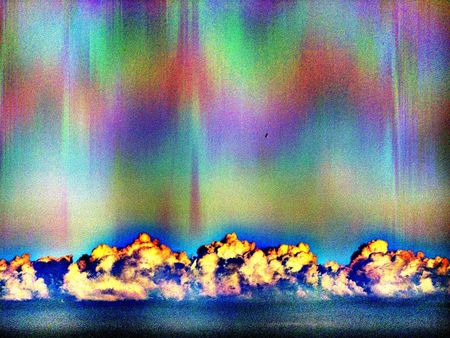

Coraline est un film d’une grande richesse, tant au niveau du scénario que du graphisme. Mille références jalonnent le film, bourré de petits détails incroyables qui créent un univers à la fois complètement barjo, mais totalement cohérent. Dans la grande scène de destruction finale, l’univers visuel de Selick éclate complètement, passant de Van Gogh, à Eternal Sunshine of the spotless mind, en passant par un graphisme noir et blanc très épuré et très effrayant. Oui, parce qu’au final, le film fait quand même un peu peur, le monde enchanteur se désagrège de manière très impolie, nous révélant des dessous fort peu avenants. Même si Bruno Coulais n’est pas Danny Elfman, les choeurs d’enfants fort crispants en d’autres circonstances moins glorieuses, se révèlent ici fort judicieux et parfaitement flippants. Brassant des thèmes graves : l’insatisfaction, le manque d’amour, la détresse, dépassant largement le cadre de l’enfance, illustrant parfaitement les expressions « un tiens vaut mieux que deux tu l’auras » et « tout vient à point à qui sait attendre », Coraline est un superbe film, drôle, émouvant, effrayant. Une p’tite merveille très très loin de Disney. Et ça c’est bien.