de Jean Cagnard.

Chronique publiée initialement dans le numéro 27 de l’indispensable Revue Dissonances.

Un chien traverse la page, il n’a rien à faire là, mais il est là quand même. Le lecteur s’en étonne et le narrateur lui-même

Un chien traverse la page, il n’a rien à faire là, mais il est là quand même. Le lecteur s’en étonne et le narrateur lui-même

« C’est assez étrange la présence d’un chien sur un parking d’aéroport mais il y a des jours où les parois du monde se montrent particulièrement perméables ».

Donc le chien est là et ce n’est pas la seule singularité de ces Grosses joies au titre non usurpé.

Jean Cagnard signe, après son merveilleux roman L’Escalier de Jack, un recueil de nouvelles étonnantes. Les situations y sont somme toute banales : un voyage, un enterrement, une visite à la famille, une partie de pêche. L’auteur réussit à métamorphoser toutes ces historiettes. Le commun n’a ici pas sa place, il se trouve décalé, transfiguré, rêvé

« car il y a toujours quelque chose de surnaturel à se trouver au bord de l’eau où les petites joies deviennent mystérieusement de grosses joies »

Chaque texte déploie son univers unique de fausse simplicité, de vraie fantaisie, d’absurde drôle et léger mais surtout d’infinie mélancolie. Car il ne faut pas s’y tromper, derrière ce quotidien réinventé pointe à tout moment la violence, la mort, la solitude. Cet homme est rejeté par sa famille, cette femme par son mari, celui-ci perd son travail. A l’improviste, la phrase bifurque, détourne l’attention du lecteur, élude la tristesse pour mieux la révéler. En toute discrétion et avec une classe absolue.

Alors, le sourire aux lèvres et le cœur fissuré, on regarde à nouveau passer le chien. Cette fois-ci la bête est peinte en bleu et Jean Cagnard de nous murmurer

« Rien n’indique qu’elle en attend plus que ça de l’avenir ou même de l’humanité ».

Ed. Gaïa

C’est la France des sous-préfectures, des départementales, des périphéries et des zones commerciales, la France des mobylettes et des garagistes, celle où lorsque tu es ado, le BTS tourisme ou comptabilité constitue l’horizon de la réussite suprême, où tu traînes tes guêtres dans le bar pourri en face du lycée, où ta plus grande ambition est de rouler ta première pelle. Ce sont les habitants de cette France dont on ne parle pas en littérature que Julien d’Abrigeon choisit de nous raconter au travers de dix textes rythmiques et percutants, organisés comme des chansons sur les deux faces d’un vinyle.

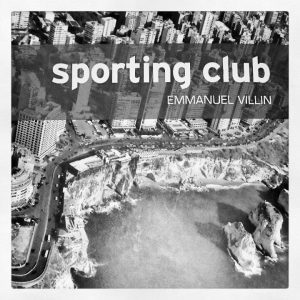

C’est la France des sous-préfectures, des départementales, des périphéries et des zones commerciales, la France des mobylettes et des garagistes, celle où lorsque tu es ado, le BTS tourisme ou comptabilité constitue l’horizon de la réussite suprême, où tu traînes tes guêtres dans le bar pourri en face du lycée, où ta plus grande ambition est de rouler ta première pelle. Ce sont les habitants de cette France dont on ne parle pas en littérature que Julien d’Abrigeon choisit de nous raconter au travers de dix textes rythmiques et percutants, organisés comme des chansons sur les deux faces d’un vinyle. Dans une ville en perpétuel chambardement, au bord de la Méditerranée, probablement Beyrouth, notre narrateur essaie vainement de croiser la route de Camille pour l’interviewer et écrire un livre sur la vie de ce mystérieux et charismatique personnage. Mais Camille se refuse, laisse traîner. Il ne reste plus à notre héros qu’à trainer ses guêtres dans la ville, lézarder sur un transatlantique d’un autre temps dans un club sportif d’un autre temps au milieu d’une ville qui accumule le béton à un rythme frénétique.

Dans une ville en perpétuel chambardement, au bord de la Méditerranée, probablement Beyrouth, notre narrateur essaie vainement de croiser la route de Camille pour l’interviewer et écrire un livre sur la vie de ce mystérieux et charismatique personnage. Mais Camille se refuse, laisse traîner. Il ne reste plus à notre héros qu’à trainer ses guêtres dans la ville, lézarder sur un transatlantique d’un autre temps dans un club sportif d’un autre temps au milieu d’une ville qui accumule le béton à un rythme frénétique. Voilà déjà quelques mois que je n’avais plus ululé de bonheur, sauté partout en criant « oui, oui, oui, encore », pleuré à chaque page en disant « mais que c’est beau » et tout ça, à la découverte d’une écriture nouvelle, d’un univers, d’une histoire. Et pourtant, Hiver à Sokcho est bien peu spectaculaire, du moins en apparence. C’est que cette jeune auteur réussit quelque chose de tout à fait magnifique, travailler sur la simplicité, le non-dit, le mystère. Ça pourrait être ennuyeux et glacé, c’est puissant et évocateur, traversé par des courants de vie, des lignes de force, le feu sous le givre.

Voilà déjà quelques mois que je n’avais plus ululé de bonheur, sauté partout en criant « oui, oui, oui, encore », pleuré à chaque page en disant « mais que c’est beau » et tout ça, à la découverte d’une écriture nouvelle, d’un univers, d’une histoire. Et pourtant, Hiver à Sokcho est bien peu spectaculaire, du moins en apparence. C’est que cette jeune auteur réussit quelque chose de tout à fait magnifique, travailler sur la simplicité, le non-dit, le mystère. Ça pourrait être ennuyeux et glacé, c’est puissant et évocateur, traversé par des courants de vie, des lignes de force, le feu sous le givre. Lorsque les temps sont durs, la fantaisie est un refuge. Le lecteur a pu profiter ces dernières années d’univers farfelus, poétiques, gentiment barrés, le plus souvent placés sous les figures tutélaires de

Lorsque les temps sont durs, la fantaisie est un refuge. Le lecteur a pu profiter ces dernières années d’univers farfelus, poétiques, gentiment barrés, le plus souvent placés sous les figures tutélaires de