de Sophie Divry.

Le boulanger, lui, ne prétend pas changer le monde quand il invente une nouvelle forme de pain.

Quand vous avez des amis poètes et dramaturges, il n’est pas très simple d’être amatrice de romans, ces objets à peine littéraires, qui ne sont que compromission et odeurs de moisis. Vous avez beau argumenter, expliquer que votre expérience de lectrice ne correspond pas du tout à ces clichés, que le roman est polymorphe, fourre-tout, finalement assez indéfinissable et parfois extrêmement novateur. Vous citez Claro, Gabriel Josipovici, Charles Robinson, Olivia Rosenthal et bien d’autres. Rien à faire. Vous êtes, quelque part, une vendue, incapable de comprendre ce qu’est l’Art pur et noble de l’écriture ( bisous les copains, coeur avé les doigts ). Mais que voulez-vous, moi, j’ADORE le roman.

Quand vous avez des amis poètes et dramaturges, il n’est pas très simple d’être amatrice de romans, ces objets à peine littéraires, qui ne sont que compromission et odeurs de moisis. Vous avez beau argumenter, expliquer que votre expérience de lectrice ne correspond pas du tout à ces clichés, que le roman est polymorphe, fourre-tout, finalement assez indéfinissable et parfois extrêmement novateur. Vous citez Claro, Gabriel Josipovici, Charles Robinson, Olivia Rosenthal et bien d’autres. Rien à faire. Vous êtes, quelque part, une vendue, incapable de comprendre ce qu’est l’Art pur et noble de l’écriture ( bisous les copains, coeur avé les doigts ). Mais que voulez-vous, moi, j’ADORE le roman.

L’idée la plus commune est que le grand public est un troupeau qui lit n’importe quoi, se trompe, guidé par des goûts médiocres et populistes.

Quel plaisir par conséquent de lire cet essai taquin, moteur et énergique qui tente de sortir le roman du placard dans lequel il est théoriquement enfermé, de dépoussiérer de ses clichés le mal-aimé d’une certaine caste littéraire. Dans une première partie, Sophie Divry tente donc de détricoter les clichés qui collent aux basques du roman. Le roman est-il impur ? corseté ? vieillot ? mercantile ? Le public amateur de romans est-il sale ? Elle apporte des réponses d’une grande liberté, à la fois factuelles (chiffres à l’appui) mais également personnelles et surtout désinhibantes. Elle égratigne au passage quelques pratiques, auteurs, maisons d’édition qui ne manqueront de s’étouffer.

Et si le roman n’est pas mort, l’histoire n’est pas finie et nous avons un rôle à jouer.

Mais ce qui rend cet essai très sympathique et intéressant, c’est que Sophie Divry ne se contente pas d’analyser le roman et ses casseroles. Elle propose des solutions. Et c’est évidemment casse-gueule de passer d’une position de scrutateur à celui d’acteur. Même si cette deuxième partie est moins étoffée que la première et paraît un peu trop partielle et superficielle (rhaaaaaa tous ces auteurs oubliés, oui, je sais, on ne peut pas citer tout le monde), elle donne à ce texte un côté fonceur et audacieux tout à fait enthousiasmant.

Pari réussi donc pour cet essai, même si, probablement, il touchera plus spécifiquement les amateurs de romans qui n’ont pas besoin d’être convaincus que le roman n’est pas mort, qu’il est même bien vivant et finalement, plutôt en bonne santé.

Ed. Notab/lia/ Les Editions Noir sur Blanc

Une ville moribonde, une gare morte avant d’avoir vécue, une entreprise, un séminaire des cadres, un hôtel, quelques personnages gelés dans leur quotidien, leurs regrets et leur incapacité à avancer.

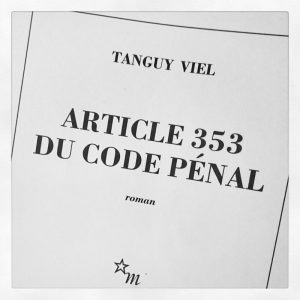

Une ville moribonde, une gare morte avant d’avoir vécue, une entreprise, un séminaire des cadres, un hôtel, quelques personnages gelés dans leur quotidien, leurs regrets et leur incapacité à avancer. Chaque fois que je lis Tanguy Viel, je ne peux retenir quelques élans d’admiration pour sa maîtrise stylistique absolue. Il n’y a jamais un mot à côté, tout est d’une précision sans faille. Article 353 du code pénal ne déroge pas à cette règle.

Chaque fois que je lis Tanguy Viel, je ne peux retenir quelques élans d’admiration pour sa maîtrise stylistique absolue. Il n’y a jamais un mot à côté, tout est d’une précision sans faille. Article 353 du code pénal ne déroge pas à cette règle. Impossible, impossible de ne retenir que dix titres parmi toutes les merveilles lues (et pas forcément chroniquées) en 2016. Et pourtant. Après une lutte acharnée contre moi-même, voici donc les dix (arghhhh) titres du classement Racines : les indispensables 2016. Privilège aux textes, même imparfaits, parfois un peu mal fichus et pas très bien coiffés, mais qui ont chamboulé mes émotions et dont j’ai conscience qu’ils ont, quelque part, modifié quelque chose dans la façon dont je perçois le monde. Par ordre plus ou moins chronologique de lecture, tiens, pour changer.

Impossible, impossible de ne retenir que dix titres parmi toutes les merveilles lues (et pas forcément chroniquées) en 2016. Et pourtant. Après une lutte acharnée contre moi-même, voici donc les dix (arghhhh) titres du classement Racines : les indispensables 2016. Privilège aux textes, même imparfaits, parfois un peu mal fichus et pas très bien coiffés, mais qui ont chamboulé mes émotions et dont j’ai conscience qu’ils ont, quelque part, modifié quelque chose dans la façon dont je perçois le monde. Par ordre plus ou moins chronologique de lecture, tiens, pour changer. Parmi la myriade d’auteurs gentiment perchés dans leurs arbres (voir par

Parmi la myriade d’auteurs gentiment perchés dans leurs arbres (voir par